文化振兴案例 | 河南省洛阳市洛宁县乡村文化振兴示范区典型经验案例--“讲理文化”孕育淳朴乡风

【摘要】近年来,河南省洛宁县讲理村以弘扬“讲理文化”为载体,充分发挥“讲理文化”引领作用,把“讲理文化”元素融入到村内的讲理堂,家训馆、村史馆、村民议事长廊、乡村大食堂等建筑内,进一步彰显“讲理文化”在培育淳朴乡风的重要性,使全村的传统文化特征更加鲜明,“讲理”氛围更加浓厚,为乡村治理提供强劲动力。讲理村在培育淳朴乡风,推进乡村治理过程中,以“讲理文化”为内核,大力弘扬以理服人、以礼待人的传统文化,实现了村民困难有人帮、事有地方办、问题有人管、话有地方说。并通过以“讲理文化”促家风、以家风促民风、以民风促经济的乡村治理模式,将文化资源优势转化为乡村发展优势,为乡村全面振兴提供了坚强保障。

一、案例背景

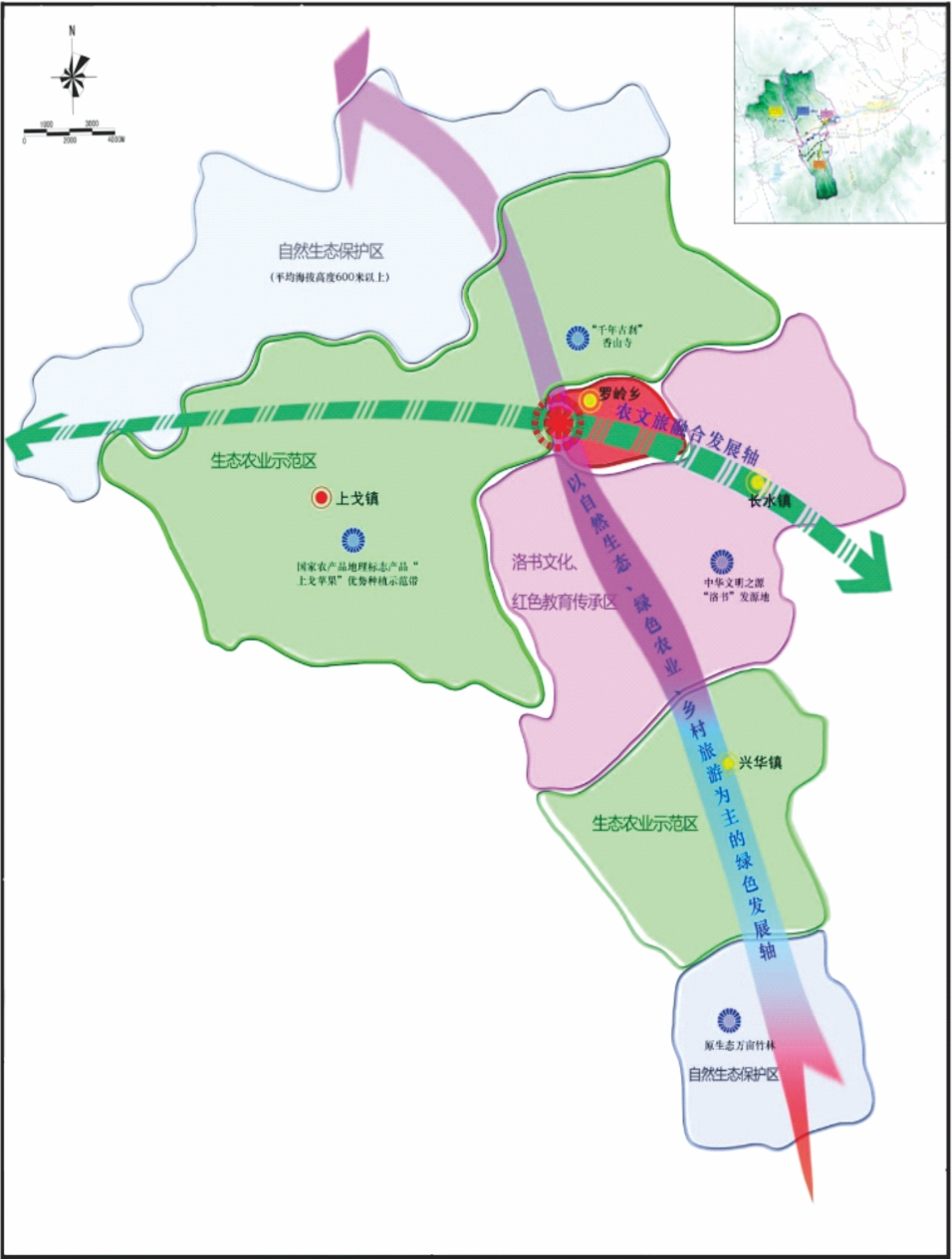

洛宁县洛书文化生态旅游乡村振兴示范区涉及罗岭乡讲理村、贾沟村、前河村和罗岭村。其中,讲理村的“讲理文化”源远流长。据村内石碑记载,讲理村原本不叫讲理村,明朝一支金氏族人在此建村时,名叫金家山。清朝中期,由于族人迅速繁衍壮大,村庄一时繁华,又改名小街村。随着人口增加,叔侄兄弟、街坊邻里的矛盾纠纷也逐渐增多。为了化解矛盾,教化民风,金氏族人在村里建起“讲理堂”,并立下规矩:利用清明祭祖之时,由族内德高望重之人,从中调解评理。一时间,小街村民风清明,甚至邻村村民发生矛盾,也来讲理堂评理。清朝道光年间,小街村改名讲理村。

讲理村按照先“振”人心,再“振”乡村的乡村治理理念,2016年将讲理堂进行重修,重修后的讲理堂不仅调解邻里纠纷,还成为了以文化人、以德育人的新阵地。近年来,讲理村以乡村振兴示范区建设为契机,大力弘扬“讲理文化”坚持用好乡村文化的源头活水,既把准共治的“脉搏”,提高共建的“品质”,又提升共享的“温度”,通过“讲理文化”凝聚起讲理村全体干群的强大精神合力,以“文化之火”照亮乡村振兴发展之路。

二、做法成效

(一)营造“讲理文化”氛围,培育淳朴乡风民风。讲理村世代相传“人要讲理”的优良习俗,已成为村民之间矛盾纠纷有效化解的“村规民约”。为了大力发扬优秀传统文化,促进村内和谐稳定发展,讲理村在村内主要道路沿线制作了关于“理”和“礼”的文化墙,进一步营造“讲理”氛围,不断增强村民以理服人、以礼待人的观念。通过讲理文化情景剧表演、文化宣讲等形式,弘扬尊老、爱幼、尽孝道、讲亲情等传统美德,使得干群之间关系和顺,邻里之间和睦相处。同时,讲理村每年都广泛开展“文明农户”和“五好文明家庭”评选活动,对被评选为“星级文明户”、“五好家庭”等荣誉称号的家庭给予精神鼓励和一定的物质奖励,并对五好家庭户、好媳妇、好婆婆大力进行表彰,通过树立典型、表彰先进的形式,进一步培育良好的乡风、民风。

(二)以讲理堂为依托,弘扬“讲理文化”。将新时代党组织领导下的村民自治组织与“讲理文化”相结合。成立村组两级调解组织,村级层面依托“一约五会”成立矛调委员会,组级层面依托村小组成立理事会、矛调小组,并选择年长有威望、热心有经验、正直懂法律的村民,作为调委会成员。村矛调委员会依托讲理堂,坚持每周矛盾纠纷排查工作制度和定期召开矛盾纠纷排查例会制度,及时主动介入矛盾纠纷,把矛盾化解在萌芽状态。在讲理堂内每月组织调解队伍进行业务学习,交流法律知识及人民调解条例等,并结合村内调解实例,认真进行剖析,不断提高调解员的调解能力和水平。同时依托讲理堂的宣讲、培训、教育等功能,及时宣讲政策,倡导讲理孝善文化和理念,淳化民风,增强群众“讲理”意识,比如在2022年讲理村道路修建过程中,主动吸纳群众关于排水渠位置、排水冲地、降低坡度等建议,积极化解项目实施过程中的伐树、占地等事情,既增加了群众参与积极性,又及时回应了群众需求,化解了矛盾纠纷,增进了群众和谐,真正实现小事不出组、大事不出村、纠纷不上交、矛盾不激化。近年来,讲理村从未发生过到乡到县信访问题,为产业发展、基础设施建设等奠定了坚实的群众基础。

(三)探索“五融五共”建设理念,全面优化服务功能。新时代的讲理堂不仅是村民调解矛盾、处理纠纷的地方,更成为了方便群众日常生活,村民讨论村里发展大事,参与讲理村各项事务的管理、决策和监督的地方。近年来,讲理村以方便群众和促进发展为导向,创新打造融合“基层党建、便民服务、乡村治理、产业发展、乡风建设”等功能于一体的乡里中心,推动讲理村“共建、共治、共享、共富、共美”。结合讲理堂现有的场所布局,在满足党务政务服务、综合文化服务等乡里中心12项基本功能之外,进一步扩展服务功能,做到便民利民。将村便民积分超市与电商物流网点、便民生活屋等融合,方便老年人理发、照相,领取快递,增加共享直播功能,帮助群众销售蜂蜜、核桃等农产品;将村托幼服务室与村家风家训馆、村史馆等融合,解放有幼儿家庭劳动力的同时,以润物细无声的方式,淳化民风;将新讲理堂与乡村振兴大讲堂、技能培训中心等融合,开展理论下乡、微党课、技能培训、研学交流、返乡能人会客等活动;让新时代的讲理堂真正成为便民“生活圈”,切实提升群众获得感、幸福感。

(四)用好“大食堂”,加强群众乡村自治。在推进乡村治理工作中,坚持关注民生、凝聚民心、汇聚民智、激发民力,以“讲理文化”为内核,乡村大食堂为依托,动员群众参与到乡村自治工作中来,进一步培育良好村风。由讲理村红白理事会对群众过红白事进行监督和服务,抵制高价彩礼,倡导“一碗菜过一场事”等,村红白理事会为在大食堂内过红白事的家庭以“三统一”(统一配置配置厨具餐具、桌椅板凳,统一烟酒标准,统一场地收费标准)的方式进行规范管理,并为其做好全程服务和引导,积极组织邻里相互帮忙,在大食堂内举办红白喜事的家庭既降低了成本、消除了攀比,又增进了邻里感情。每年中秋节、重阳节等节日期间,讲理村还在大食堂内举办饺子宴和爱老敬老孝老等活动,进一步弘扬孝善文化,实现了正家风、清村风、带民风的良好效果。

三、经验启示

(一)培育淳朴乡风应与乡土文化相融合。每个乡村有每个乡村的历史,一个村落有一个村落的故事,加强农村精神文明建设和培育淳朴乡风,需要让乡村文化散发更多乡土味道。要高度重视并善于汲取乡土文化中的民众智慧和经验,并结合新时代要求和实际情况进行创造性转化和创新性发展,将弘扬乡土文化作为打造新时代文化高地、实施新时代文化工程的重要内容,教育和引导广大农民自觉践行主流价值,凝聚起齐心协力推动乡村振兴、促进共同富裕的思想基础和精神力量。讲理村的“讲理文化”千百年来受到当地百姓的推崇,是讲理村群众世代做人的根本,能够实现正家风、清村风、带民风的良好效果。以“讲理文化”活动培育和践行社会主义核心价值观是切实可行的。“人人讲孝道”、“人人讲道理”是中华民族的传统美德,传承弘扬“讲理文化”有利于构建和谐家庭及和谐社会,进一步推动淳朴乡风的形成,推进乡村治理的现代化。

(二)培育淳朴乡风应把教育和服务相融合。培育淳朴乡风要不断推进农村的教育与服务,完善拓展农村文化阵地的现代知识传播功能和相关配套设施的服务功能,扎实推进面向农民传播文化知识的公共文化空间建设,不断满足农民日益增长的精神文化需求和现实生活需求。讲理村一方面注重教育,依托讲理典故宣教、模范事迹宣传、在讲理堂学习等载体,不断扩大“讲理文化”的影响力。另一方面,把“讲理文化”元素融入到村口、公园、农舍等与村民日常生活相关的所有场所,让广大村民在日常生活起居、休闲娱乐中,享受“讲理文化”的熏陶,同时创新打造融合“基层党建、便民服务、乡村治理、产业发展、乡风建设”等功能于一体的乡里中心,推动讲理村“共建、共治、共享、共富、共美”,让新时代的讲理堂真正成为了便民“生活圈”,切实提升了群众的获得感、幸福感,为淳朴乡风的形成奠定了坚实的基础。

(三)培育淳朴乡风应以基层党建为引领。讲理村在基层党建的引领下,将党群服务中心功能拓展提升作为“五星”支部创建的切入点,用“心”在突出党建引领、传承“讲理文化”、强化基层治理、孕育淳朴乡风、服务群众上做文章、下功夫,深入挖掘村内尚善、尚美、尚贤、尚德、尚廉的地域文化基因,积极打造区域道德品牌,为引领乡村风尚建设、培育淳朴乡风提供丰厚滋养,同时在讲理村党支部的坚强领导下对旧有的村规民约进行修改完善,融入与时代精神及精神文明建设相关的内容,为讲理村开展村务,进行精神文明建设提供了制度保障。

编辑:协会信息部

更多资讯请查阅河南省乡村振兴协会官方网站 网址:www.hnxczx.cn

相关文章

- [2025-12-16]

- [2025-09-26]

深耕帮扶责任田 金融加力促振兴——交通银行高质量推进定点帮扶工作纪实

[2025-09-19]- [2025-09-12]